19261968

大正15年~昭和43年

戦前の日本では、廃棄物処理は主に焼却や埋立が中心で、衛生的な問題が多く存在しました。

特に都市部ではごみの不法投棄が問題となり、公衆衛生の向上が求められました。

1900年に「汚物掃除法」が制定され、ごみの収集・処分を市町村の義務とし、清掃行政の仕組みが作られました。

しかし、焼却施設が一般的ではなかったため、「野焼き」が行われていました。

1945年の第二次世界大戦後、日本はGHQ統治の下で新たな国づくりが始まり、朝鮮戦争の影響で好景気に突入しました。

戦後の復興期には、古紙の回収と再利用が重要な役割を果たしました。

1950年代には「ちり紙交換」が広く行われ、家庭から古紙を回収して再利用する仕組みが確立されました。

1954年には「清掃法」が制定され、廃棄物処理の法整備が進みました。

1955年頃から1973年頃までの「高度経済成長期」には、日本全体が豊かになり、生活水準が一気に上がりました。

それに伴い経済成長に伴い産業廃棄物が増加し、公害問題が顕在化しました。

このように、1921年から1968年にかけての日本では、社会情勢の変化とともに廃棄物処理の問題が重要な課題となっていました。

都市化の進展や経済成長に伴い、廃棄物処理のインフラが整備され、適正な処理が求められるようになりました。

特に都市部ではごみの不法投棄が問題となり、公衆衛生の向上が求められました。

1900年に「汚物掃除法」が制定され、ごみの収集・処分を市町村の義務とし、清掃行政の仕組みが作られました。

しかし、焼却施設が一般的ではなかったため、「野焼き」が行われていました。

1945年の第二次世界大戦後、日本はGHQ統治の下で新たな国づくりが始まり、朝鮮戦争の影響で好景気に突入しました。

戦後の復興期には、古紙の回収と再利用が重要な役割を果たしました。

1950年代には「ちり紙交換」が広く行われ、家庭から古紙を回収して再利用する仕組みが確立されました。

1954年には「清掃法」が制定され、廃棄物処理の法整備が進みました。

1955年頃から1973年頃までの「高度経済成長期」には、日本全体が豊かになり、生活水準が一気に上がりました。

それに伴い経済成長に伴い産業廃棄物が増加し、公害問題が顕在化しました。

このように、1921年から1968年にかけての日本では、社会情勢の変化とともに廃棄物処理の問題が重要な課題となっていました。

都市化の進展や経済成長に伴い、廃棄物処理のインフラが整備され、適正な処理が求められるようになりました。

1926

大正15年

米彦商店

永井一古一が米穀商として個人創業

創業者永井一古一(ながいひこいち)が米穀商として個人創業し、名前の一古一と米屋をあわせて「米彦商店」と名付けました。

お米を買い付けるのに農家からなかなか譲って貰えませんでしたが、農家の嫁をもらったことで信用され、買い付けがスムーズになりました。また、荷造材料(縄)の販売も行い、現在の瀬戸市辺りまで売りに行っていたそうです。

お米を買い付けるのに農家からなかなか譲って貰えませんでしたが、農家の嫁をもらったことで信用され、買い付けがスムーズになりました。また、荷造材料(縄)の販売も行い、現在の瀬戸市辺りまで売りに行っていたそうです。

1945

昭和20年

米彦商店

鉄工所の運営開始(乳母車・藁工品を販売)

第二次世界大戦後、乳母車の部品を作る鉄工所を手掛け、乳母車や、藁工品(わらこうひん)の販売を始めました。

1947

昭和22年

米彦商店

製紙原料の取り扱いを開始

戦後のベビーブームのころは、乳母車の部品を作る鉄工所を行っていましたが、地元の有力企業が製紙工場を始めたことを契機に、横町工場(清須市)を開設し、製紙原料問屋を始めました。

その製紙工場に納品する古紙の半分以上シェアを握り、鉄工所はやめて従業員を5名程雇い、荷造材料の縄の販売と古紙問屋を生業とするようになりました。時代の流れとともに何度も商いを変えてきましたが、製紙原料は今日のグループを支える事業の柱として大きく育つこととなりました。

その製紙工場に納品する古紙の半分以上シェアを握り、鉄工所はやめて従業員を5名程雇い、荷造材料の縄の販売と古紙問屋を生業とするようになりました。時代の流れとともに何度も商いを変えてきましたが、製紙原料は今日のグループを支える事業の柱として大きく育つこととなりました。

1964

昭和39年5月

米彦商店

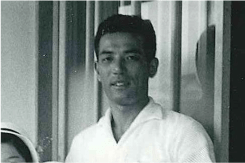

永井純三が代表に就任

永井一古一(享年60歳)が亡くなり、一古一の長男、永井純三が二代目として跡を継ぎました。

その頃、主な売り先であった有力企業が製紙部門を撤退、新たに製紙原料を扱う各商社との取引が始まりました。

当時はリアカーで古紙を回収している「寄せ屋」と呼ばれた人たちから古紙を買い取っていましたが、先払いしたにも関わらず古紙を調達できない等の苦労もあったようです。

その頃、主な売り先であった有力企業が製紙部門を撤退、新たに製紙原料を扱う各商社との取引が始まりました。

当時はリアカーで古紙を回収している「寄せ屋」と呼ばれた人たちから古紙を買い取っていましたが、先払いしたにも関わらず古紙を調達できない等の苦労もあったようです。

19691989

昭和44年~昭和64年

1969年から1989年にかけての日本は、経済成長とともに廃棄物処理の問題が顕在化した時期でした。

高度経済成長期の終わりからバブル経済期にかけて、都市化と産業の発展が進み、廃棄物の量が急増しました。

1970年に制定された「廃棄物処理法」は、日本における廃棄物処理の基盤を築くものであり、この法律により地方自治体や民間企業に廃棄物処理の責任が義務付けられ、適正処理が促進されました。

また、この時期には、ごみの収集作業の効率化と衛生的な管理を目指して収集作業の機械化が推進されるなど、廃棄物処理のインフラが整備されていきました。

1973年のオイルショックは省資源・省エネルギーの重要性を再認識させ、古紙利用の拡大をもたらしました。

この頃、特に新聞古紙の利用が進み、新聞用紙の生産に古紙が多く配合されるようになりました。

1980年代に入ると、アメリカの円安政策が引き金となり、日本はバブル経済時代に突入します。

経済の好景気に伴い、廃棄物の排出量がさらに増加し、これに対処するために古紙の回収と再利用が進展しました。

自治体による集団回収の支援が強化され、製紙業界も古紙利用の設備を増強しました。

特に1989年には、バブル経済の影響で廃棄物の排出量が増加し、リサイクルや再利用の必要性が一層高まりました。

この年は、日本における廃棄物処理の新たな課題が顕在化し、社会全体での取り組みが求められた重要な年となったのです。

全体として、1970年から1989年までの期間は、日本の廃棄物処理とリサイクルの基盤が強化され、持続可能な社会の実現に向けた道筋が整えられた時期でした。

高度経済成長期の終わりからバブル経済期にかけて、都市化と産業の発展が進み、廃棄物の量が急増しました。

1970年に制定された「廃棄物処理法」は、日本における廃棄物処理の基盤を築くものであり、この法律により地方自治体や民間企業に廃棄物処理の責任が義務付けられ、適正処理が促進されました。

また、この時期には、ごみの収集作業の効率化と衛生的な管理を目指して収集作業の機械化が推進されるなど、廃棄物処理のインフラが整備されていきました。

1973年のオイルショックは省資源・省エネルギーの重要性を再認識させ、古紙利用の拡大をもたらしました。

この頃、特に新聞古紙の利用が進み、新聞用紙の生産に古紙が多く配合されるようになりました。

1980年代に入ると、アメリカの円安政策が引き金となり、日本はバブル経済時代に突入します。

経済の好景気に伴い、廃棄物の排出量がさらに増加し、これに対処するために古紙の回収と再利用が進展しました。

自治体による集団回収の支援が強化され、製紙業界も古紙利用の設備を増強しました。

特に1989年には、バブル経済の影響で廃棄物の排出量が増加し、リサイクルや再利用の必要性が一層高まりました。

この年は、日本における廃棄物処理の新たな課題が顕在化し、社会全体での取り組みが求められた重要な年となったのです。

全体として、1970年から1989年までの期間は、日本の廃棄物処理とリサイクルの基盤が強化され、持続可能な社会の実現に向けた道筋が整えられた時期でした。

1969

昭和44年7月

永井産業

永井産業株式会社設立

段ボールの仕入れ先であった名古屋の大手小売業様より、廃棄物の収集も依頼されました。

しかし、廃棄物のことは分からないことが多く、廃棄物を取り扱っている地元の業者に協力してもらいました。その時、廃棄物処理部門として設立されたのが永井産業株式会社であり、当グループの中核企業として成長しました。

しかし、廃棄物のことは分からないことが多く、廃棄物を取り扱っている地元の業者に協力してもらいました。その時、廃棄物処理部門として設立されたのが永井産業株式会社であり、当グループの中核企業として成長しました。

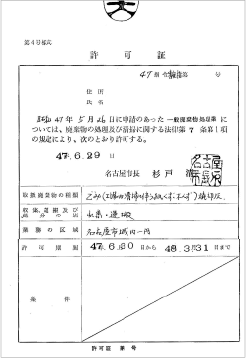

1972

昭和47年4月

永井産業

名古屋市一般廃棄物処理業許可取得

名古屋市一般廃棄物処理業の許可を取得しました。

現在では名古屋市一般廃棄物処理事業が永井産業グループの主力サービスとなっています。

現在では名古屋市一般廃棄物処理事業が永井産業グループの主力サービスとなっています。

1972

昭和47年5月

米彦商店

外町倉庫(現:清須リサイクルセンター)開設

工場の前に公園ができ、トラックの出入りで危険が伴うことから、新川町の依頼で現在の清須リサイクルセンターの地である外町(西須ヶ口)に移転しました。

工場と事務所を開設し、プレス機や車ごと計量できる計量器も設置しました。同時に横町工場を閉鎖しました。

1973年のオイルショック時には古紙価格が暴騰し、「チリ紙交換」を生業とした人達が10名程古紙の持ち込みをするようになりました。古紙の価格が上がったことから夜中に盗まれるような事件も発生しました。

工場と事務所を開設し、プレス機や車ごと計量できる計量器も設置しました。同時に横町工場を閉鎖しました。

1973年のオイルショック時には古紙価格が暴騰し、「チリ紙交換」を生業とした人達が10名程古紙の持ち込みをするようになりました。古紙の価格が上がったことから夜中に盗まれるような事件も発生しました。

1974

昭和49年3月

永井産業

一般廃棄物処理業本格稼働

協力業者に任せていた一般廃棄物処理事業を、自社回収することとなりました。

協力業者の従業員を5名雇い入れ、一般廃棄物処理業を本格的に稼働し始めました。

協力業者の従業員を5名雇い入れ、一般廃棄物処理業を本格的に稼働し始めました。

1975

昭和50年7月

米彦

米彦を法人組織に改組

米彦商店を「株式会社米彦」とし法人組織にしました。

1976

昭和51年

米彦

古紙自動圧縮梱包機(ベーラー)導入

古紙自動圧縮梱包機(ベーラー)を導入しました。

また、当時では珍しかったパッカー車による古紙回収を始めたのもこの頃です。

また、当時では珍しかったパッカー車による古紙回収を始めたのもこの頃です。

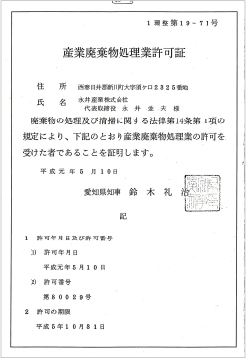

1980

昭和55年5月

永井産業

愛知県及び名古屋市産業廃棄物収集運搬業許可取得

永井産業株式会社が一般廃棄物だけでなく産業廃棄物の許可も取得し、扱う廃棄物の幅を広げ、様々なお客様のご要望に対応できるようになりました。

1985

昭和60年1月

米彦

永井産業

永井並夫が代表取締役に就任

この当時の古紙業界の状況は芳しくなく、状況が変わらなければ倒産する危機に陥っていました。

そんな中、永井純三(享年55歳)が亡くなり娘婿であった永井並夫が三代目代表取締役として就任しました。就任時には多額の借入があり、返済に苦労したそうです。

そんな中、永井純三(享年55歳)が亡くなり娘婿であった永井並夫が三代目代表取締役として就任しました。就任時には多額の借入があり、返済に苦労したそうです。

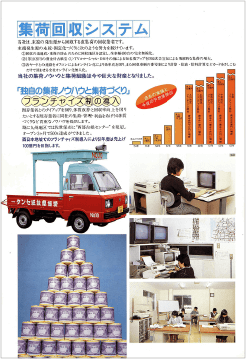

1986

昭和61年

米彦

中部古紙センター設立

四国でちり紙交換を主に行っていた大手古紙業者と業務提携しちり紙交換部門で中部古紙センターを設立しました。

ちり紙交換ドライバーを雇い、当時画期的であった宝くじ付きトイレットペーパーと交換できる古紙回収を始めました。

最盛期には10名以上のドライバーがいましたが、古紙相場暴落に伴い会社の経営状態も悪化し、従業員の給与2割カットを断行、多くの従業員が退職し、数年後にはちり紙交換部門としては解散しました。

ちり紙交換ドライバーを雇い、当時画期的であった宝くじ付きトイレットペーパーと交換できる古紙回収を始めました。

最盛期には10名以上のドライバーがいましたが、古紙相場暴落に伴い会社の経営状態も悪化し、従業員の給与2割カットを断行、多くの従業員が退職し、数年後にはちり紙交換部門としては解散しました。

19892007

平成元年~平成19年

1989年から2007年にかけての日本では、経済の動向や社会情勢が廃棄物処理とリサイクルの分野に大きな影響を与えました。

この期間は、バブル経済の崩壊、環境意識の高まり、そしてリサイクル政策の強化が特徴的です。

1990年代初頭、日本はバブル経済の崩壊を経験しました。

この不況は、廃棄物の排出量に影響を与え、企業や自治体はコスト削減を迫られる中で、廃棄物の適正処理とリサイクルの重要性を再認識しました。

1997年には「容器包装リサイクル法」が施行され、プラスチックや紙、ガラスなどの容器包装のリサイクルが義務付けられました。

この法律は、企業と消費者の双方にリサイクルの責任を求め、リサイクル率の向上を促進しました。

さらに、1999年には「特定家庭用機器再商品化法」が制定され、冷蔵庫や洗濯機などの大型家電のリサイクルが義務化され、廃棄物処理の新たな枠組みが整いました。

2000年には「循環型社会形成推進基本法」が制定され、廃棄物の発生抑制とリサイクルの推進が国の政策として位置付けられました。

2005年には環境基本法が改正され、持続可能な発展に向けた環境政策が強化され、リサイクルに関する新たな指針が示されました。

このように、1989年から2007年にかけては、日本において廃棄物処理とリサイクルの制度が整備され、環境意識の高まりとともにリサイクル社会の構築に向けた努力が続けられました。

経済の変化や社会のニーズに応じて、法律や政策が見直され、持続可能な社会の実現に向けた基盤が築かれていったのです。

この期間は、バブル経済の崩壊、環境意識の高まり、そしてリサイクル政策の強化が特徴的です。

1990年代初頭、日本はバブル経済の崩壊を経験しました。

この不況は、廃棄物の排出量に影響を与え、企業や自治体はコスト削減を迫られる中で、廃棄物の適正処理とリサイクルの重要性を再認識しました。

1997年には「容器包装リサイクル法」が施行され、プラスチックや紙、ガラスなどの容器包装のリサイクルが義務付けられました。

この法律は、企業と消費者の双方にリサイクルの責任を求め、リサイクル率の向上を促進しました。

さらに、1999年には「特定家庭用機器再商品化法」が制定され、冷蔵庫や洗濯機などの大型家電のリサイクルが義務化され、廃棄物処理の新たな枠組みが整いました。

2000年には「循環型社会形成推進基本法」が制定され、廃棄物の発生抑制とリサイクルの推進が国の政策として位置付けられました。

2005年には環境基本法が改正され、持続可能な発展に向けた環境政策が強化され、リサイクルに関する新たな指針が示されました。

このように、1989年から2007年にかけては、日本において廃棄物処理とリサイクルの制度が整備され、環境意識の高まりとともにリサイクル社会の構築に向けた努力が続けられました。

経済の変化や社会のニーズに応じて、法律や政策が見直され、持続可能な社会の実現に向けた基盤が築かれていったのです。

1993

平成5年

永井産業

一宮市一般廃棄物処理業許可取得

2000

平成12年3月

米彦

古物商許可取得

2002

平成14年4月

永井産業

三好営業所(現:みよしリサイクルセンター)開設

古紙の取り扱い量も順調に増えており、新たな展開として、三好町(現:みよし市)の同業者が移転した跡地に三河エリアにはじめての拠点を開設することになりました。

2003

平成15年9月

永井産業

リサイクリング名古屋協同組合設立

名古屋市一般廃棄物処理業者6社で、ビン・缶・ペットボトル・発泡スチロールなどの資源ごみを共同で再資源化する施設「リサイクリング名古屋協同組合」を発足し、スケールメリットを活かした工場運営ができるようになりました。

2003

平成15年12月

永井産業

ホームページ(Ver.1)開設

永井産業として初めてのホームページを開設しました。

一般廃棄物処理業者としてはまだホームページを開設している業者も多くなく、ホームページからの問い合わせも増えていきました。

一般廃棄物処理業者としてはまだホームページを開設している業者も多くなく、ホームページからの問い合わせも増えていきました。

2004

平成16年4月

永井産業

名古屋市事業系一般廃棄物全面民間委託

名古屋市では少量排出事業者に限り、市が事業系一般廃棄物を直接収集していましたが、この年全面的に民間委託に収集形態が変更されました。

永井産業も多くの事業者から収集依頼を受け、まだ余力のあった車両もフル稼働で稼働するようになっていきました。

永井産業も多くの事業者から収集依頼を受け、まだ余力のあった車両もフル稼働で稼働するようになっていきました。

2004

平成16年7月

永井産業

豊田市一般廃棄物処理業許可取得(現在は許可返上)

2004

平成16年9月

永井産業

東海市一般廃棄物処理業許可取得

2004

平成16年12月

永井産業

長先工場開設

2005

平成17年4月

永井産業

経営コンサルティング会社と契約

まだ従業員の給与体系の明確なルールや、評価制度もなく、外部のコンサルタントに依頼をし、社内体制の整備に取り組んでいくこととなりました。社員に会社の方向性を示すため、4人のプロジェクトメンバーと共に、経営理念や創業ストーリー、また評価制度の構築に着手しました。

2005

平成17年7月

永井産業

清須市一般廃棄物処理業許可取得

2005

平成17年10月

永井産業

港リサイクルセンター開設

産業廃棄物中間処理施設として港リサイクルセンターを開設しました。

あわせて、名古屋市一般廃棄物許可車両も港リサイクルセンターに集約し、名古屋市の一般廃棄物と産業廃棄物を取り扱うセンターとして事業展開を行うこととなりました。

あわせて、名古屋市一般廃棄物許可車両も港リサイクルセンターに集約し、名古屋市の一般廃棄物と産業廃棄物を取り扱うセンターとして事業展開を行うこととなりました。

2005

平成17年10月

永井産業

ホームページ(Ver.2)リニューアル

2006

平成18年1月

永井産業

計量証明事業登録

2006

平成18年4月

米彦

永井産業

第1回社員総会2006開催

社内で発足させたプロジェクトメンバーが主体となって第1回の社員総会を開催。あわせて一年前から構築準備をしてきた評価制度を導入しました。

これを機に会社の組織改革を断行し、会社の組織化に向け舵を切っていくこととなりました。

これを機に会社の組織改革を断行し、会社の組織化に向け舵を切っていくこととなりました。

2006

平成18年5月

永井産業

インターネット媒体による求人開始

多くの社員が定年や退職したことを機に、インターネット媒体による求人を開始しました。

多額の予算を投下し多くの優秀な社員を確保できるようになっていきました。

多額の予算を投下し多くの優秀な社員を確保できるようになっていきました。

2007

平成19年4月

永井産業

「エコスタイル」開設

粗大ごみ回収ウェブサイト「エコスタイル」を開設しました。

現在は、当社リサイクルステーションのブランドとして発展、展開しています。

現在は、当社リサイクルステーションのブランドとして発展、展開しています。

2007

平成19年6月

米彦

永井産業

グループウェア導入

営業所が複数となり、社内での情報共有に課題がではじめました。

そこで、グループウェアを一部社員に導入し運用、現在では全社員がグループウェア上で情報共有を図っています。

そこで、グループウェアを一部社員に導入し運用、現在では全社員がグループウェア上で情報共有を図っています。

2007

平成19年10月

永井産業

ISO14001認定取得

環境問題と密接に関連する事業を行う企業の責任として、ISO14001を認定取得しました。

2007

平成19年3月

永井産業

産業廃棄物処分業許可取得

産業廃棄物の中間処理事業を行うために、産業廃棄物処分業の許可を取得しました。

これにより、収集運搬から中間処分までを一貫した体制で、取り扱うことができるようになりました。

これにより、収集運搬から中間処分までを一貫した体制で、取り扱うことができるようになりました。

2007

平成19年5月

米彦

永井産業

プライバシーマーク認定取得(現在では認定返上)

お客様の個人情報保護に対する意識の高まりから、プライバシーマークを取得しました。

これにより、お客様の機密書類処理も安心してお任せいただけるようになりました。

これにより、お客様の機密書類処理も安心してお任せいただけるようになりました。

2007

平成19年8月

永井産業

ホームページ(Ver.3)リニューアル

20082019

平成20年~平成31年

2008年から2019年にかけての日本では、廃棄物処理とリサイクルに関する動きが、環境問題への意識の高まりや国際的な枠組みの影響を受けて進展し、特に持続可能な社会の実現に向けた政策の強化が特徴的です。

2008年には、リーマンショックが発生し、世界経済が大きな影響を受けました。

この経済危機は日本にも波及し、企業や自治体は廃棄物処理のコスト削減を迫られる中で、リサイクルの重要性が再認識されました。

国際的な環境問題への対応として、2015年には国連が「持続可能な開発目標(SDGs)」を採択し、日本もこれに基づく取り組みを強化しました。

2013年には、政府が「資源循環型社会の実現に向けた基本方針」を策定し、廃棄物のリサイクルや再利用の促進を国家戦略として位置付けました。

この方針では、特に食品ロスの削減やプラスチックごみのリサイクルが強調され、企業や消費者に対する啓発活動も行われました。

さらに、2018年には「プラスチック資源循環戦略」が発表され、プラスチックごみ問題への具体的な対策が講じられました。

この戦略では、プラスチックのリサイクル率を向上させるための目標が設定され、企業に対してプラスチック製品の使用削減やリサイクル技術の開発が求められました。

このように、2008年から2019年にかけて、日本は経済的な課題や国際的な環境問題に対応しつつ、持続可能な社会の実現に向けた政策が進展し、地域や企業におけるリサイクル活動が活発化しました。

この期間は、日本の廃棄物処理とリサイクルにおける重要な転換点となり、環境への配慮が社会全体に広がる基盤が築かれた時期でした。

2008年には、リーマンショックが発生し、世界経済が大きな影響を受けました。

この経済危機は日本にも波及し、企業や自治体は廃棄物処理のコスト削減を迫られる中で、リサイクルの重要性が再認識されました。

国際的な環境問題への対応として、2015年には国連が「持続可能な開発目標(SDGs)」を採択し、日本もこれに基づく取り組みを強化しました。

2013年には、政府が「資源循環型社会の実現に向けた基本方針」を策定し、廃棄物のリサイクルや再利用の促進を国家戦略として位置付けました。

この方針では、特に食品ロスの削減やプラスチックごみのリサイクルが強調され、企業や消費者に対する啓発活動も行われました。

さらに、2018年には「プラスチック資源循環戦略」が発表され、プラスチックごみ問題への具体的な対策が講じられました。

この戦略では、プラスチックのリサイクル率を向上させるための目標が設定され、企業に対してプラスチック製品の使用削減やリサイクル技術の開発が求められました。

このように、2008年から2019年にかけて、日本は経済的な課題や国際的な環境問題に対応しつつ、持続可能な社会の実現に向けた政策が進展し、地域や企業におけるリサイクル活動が活発化しました。

この期間は、日本の廃棄物処理とリサイクルにおける重要な転換点となり、環境への配慮が社会全体に広がる基盤が築かれた時期でした。

2008

平成20年4月

永井産業

稲沢市一般廃棄物処理業許可取得

2008

平成20年5月

永井産業

甚目寺町(現:あま市)一般廃棄物処理業許可取得

2008

平成20年5月

永井産業

三好町(現:みよし市)一般廃棄物処理業許可取得

2008

平成20年5月

永井産業

一般貨物自動車運送事業許可取得

2008

平成20年6月

永井産業

岐阜県産業廃棄物収集運搬業許可取得

2008

平成20年7月

永井産業

古物商許可取得

2008

平成20年7月

永井産業

廃棄物再生事業者登録

2008

平成20年7月

永井産業

三重県産業廃棄物収集運搬業許可取得

2008

平成20年9月

米彦

廃棄物再生事業者登録

2009

平成21年2月

永井産業

名古屋市エコ事業所認定

2009

平成21年3月

永井産業

大治町一般廃棄物処理業許可取得

2009

平成21年4月

永井産業

美和町一般廃棄物処理業許可取得

2009

平成21年4月

永井産業

弥富市(積卸しに限る)一般廃棄物処理業許可取得

2010

平成22年2月

永井産業

本社新社屋(現:清須リサイクルセンター)竣工

老朽化の激しかった事務所を建て替え、新しく本社事務所として開設しました。

2011

平成23年2月

永井産業

長先工場積替え・保管許可取得

2011

平成23年5月

永井産業

リサイクルステーション北島(現:エコスタイル北島ステーション)開設

当社として初となる年中無休24時間古紙等の持ち込みが可能なリサイクルステーションを愛知県稲沢市に設置しました。

2012

平成24年7月

永井産業

名古屋市一般廃棄物夜間収集開始

顧客数の増大とお客様のニーズに応えるために、一般廃棄物の夜間収集を開始しました。

2012

平成24年10月

永井産業

エコスタイル苅安賀ステーション開設

エコスタイルブランドとして初めてとなるリサイクルステーションを愛知県一宮市に設置しました。

2012

平成24年11月

永井産業

ホームページ(Ver.4)リニューアル

2013

平成25年11月

永井産業

岐阜県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得

2013

平成25年12月

永井産業

三重県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得

2013

平成25年12月

永井産業

美和町一般廃棄物処理業許可取得

2013

平成25年12月

永井産業

愛知県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得

2013

平成25年12月

永井産業

名古屋市特別管理産業廃棄物収集運搬業及び積替え・保管許可取得

2014

平成26年4月

米彦

永井産業

永井宏典が代表取締役に就任

永井並夫の長男である永井宏典が4代目の代表取締役に就任しました。

2014

平成26年12月

永井産業

みよしリサイクルセンター移転・開設

みよしリサイクルセンターが手狭になっていたことから、同じ愛知県みよし市内にみよしリサイクルセンターを移転・開設しました。

2016

平成28年4月

米彦

永井産業

中期経営計画「N-VISION2020」策定

2020年をターゲットイヤーとして、中期経営計画「N-VISION2020」を策定し、当社の目指す方向性を示すと共に、グループロゴを刷新しました。

2016

平成28年7月

永井産業

永井産業株式会社統括本部を名古屋市西区に設置

社員増員により本社事務所が手狭になったことから、新たに名古屋市西区に統括本部を設置し、バックオフィス部門を移転しました。

2016

平成28年7月

エヌフロント

株式会社米彦をエヌフロント株式会社に社名変更

2016

平成28年7月

エヌフロント

軽貨物運送事業「エヌドライブ」始動

新たなに軽貨物運送事業「エヌドライブ」を始動しました。これにより、静脈物流のみではなく動脈物流分野でのサービスを提供できるようになりました。

2018

平成30年7月

永井産業

株式会社常栄産業をグループ会社化

塩ビ管やペットボトルを中心とした廃プラスチックリサイクル事業を行っていた株式会社常栄産業と資本提携によりグループ会社化しました。

これにより、グループとして新たにプラスチックリサイクル事業をスタートすることになりました。

これにより、グループとして新たにプラスチックリサイクル事業をスタートすることになりました。

2019

平成31年4月

常栄産業

株式会社常栄産業を愛知郡東郷町に移転

株式会社常栄産業を半田市より永井産業みよしリサイクルセンター内(愛知郡東郷町)に移転しました。

2019

令和元年10月

エヌフロント

有限会社シンセイをグループ会社化

愛知県一宮市に拠点を構える産業廃棄物処理業の有限会社シンセイをグループ会社化しました。

これにより、尾張地域の排出事業者様への更なるサービス向上が可能となりました。

これにより、尾張地域の排出事業者様への更なるサービス向上が可能となりました。

2019FUTURE

令和元年〜

2019年以降の日本における廃棄物処理とリサイクルの動向は、環境問題への意識の高まりや国際的な取り組みの影響を受け、特にプラスチックごみ問題や循環型社会の実現に向けた具体的な政策が強化されたことが特徴です。

2020年には、新型コロナウイルスのパンデミックが発生し、社会全体に大きな影響を及ぼしました。

この影響で、廃棄物の種類や量が変化し、特に医療廃棄物や使い捨てプラスチックの増加が問題視され、政府や自治体は感染症対策と環境保護の両立を図る必要に迫られました。

2020年10月、菅義偉政権は「2050年までにカーボンニュートラルを達成する」と宣言しました。

カーボンニュートラルの実現には、廃棄物の適正処理やリサイクルの推進が不可欠であり、リサイクル率の向上が環境負荷の軽減につながると認識されました。

2021年には、政府が「プラスチック資源循環戦略」を改訂し、2030年までにプラスチックごみのリサイクル率を向上させるための具体的目標を設定しました。

この戦略では、プラスチックのリデュース(削減)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)の3Rの推進が強調され、企業や消費者に対する啓発活動が強化されました。

また、2023年には、国際的な環境問題への対応として、COP26(国連気候変動枠組条約第26回締約国会議)において、日本は2030年までに温室効果ガスの排出を46%削減する目標を掲げ、廃棄物の適正処理とリサイクルの推進が、気候変動対策の一環として位置付けられました。

このように、2019年以降の日本では、菅政権によるカーボンニュートラル宣言を契機に、環境問題への対応が急務となる中で、廃棄物処理とリサイクルに関する政策が一層強化されました。

企業や消費者の意識が高まる中で、日本の廃棄物処理とリサイクルの新たなステージを迎える重要な時期となり、カーボンニュートラルの達成に向けて廃棄物処理とリサイクルがより重要視され、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが進展しています。

2020年には、新型コロナウイルスのパンデミックが発生し、社会全体に大きな影響を及ぼしました。

この影響で、廃棄物の種類や量が変化し、特に医療廃棄物や使い捨てプラスチックの増加が問題視され、政府や自治体は感染症対策と環境保護の両立を図る必要に迫られました。

2020年10月、菅義偉政権は「2050年までにカーボンニュートラルを達成する」と宣言しました。

カーボンニュートラルの実現には、廃棄物の適正処理やリサイクルの推進が不可欠であり、リサイクル率の向上が環境負荷の軽減につながると認識されました。

2021年には、政府が「プラスチック資源循環戦略」を改訂し、2030年までにプラスチックごみのリサイクル率を向上させるための具体的目標を設定しました。

この戦略では、プラスチックのリデュース(削減)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)の3Rの推進が強調され、企業や消費者に対する啓発活動が強化されました。

また、2023年には、国際的な環境問題への対応として、COP26(国連気候変動枠組条約第26回締約国会議)において、日本は2030年までに温室効果ガスの排出を46%削減する目標を掲げ、廃棄物の適正処理とリサイクルの推進が、気候変動対策の一環として位置付けられました。

このように、2019年以降の日本では、菅政権によるカーボンニュートラル宣言を契機に、環境問題への対応が急務となる中で、廃棄物処理とリサイクルに関する政策が一層強化されました。

企業や消費者の意識が高まる中で、日本の廃棄物処理とリサイクルの新たなステージを迎える重要な時期となり、カーボンニュートラルの達成に向けて廃棄物処理とリサイクルがより重要視され、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが進展しています。

2020

令和2年4月

ナガイHD

ナガイホールディングス株式会社に社名変更し持株会社体制へ移行

経営資源の集約と適切な配分による競争力のある事業体制を構築することを目的として、エヌフロント株式会社を持株会社とするホールディングス体制へと移行し、同社の商号を「ナガイホールディングス株式会社」へと変更しました。

2020

令和2年4月

ナガイHD

ホームページ(Ver.5)リニューアル

2020

令和2年6月

ナガイHD

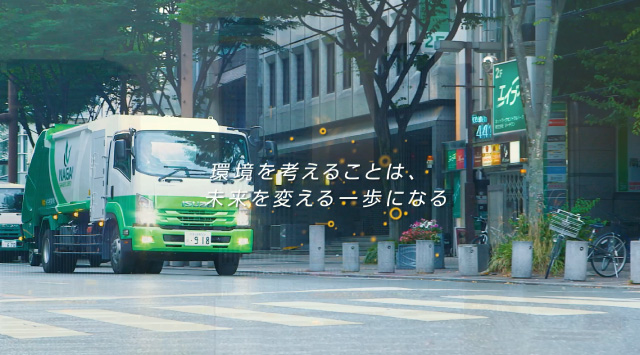

初のテレビCMを放映

テレビ朝日系列メ〜テレでテレビCMの放映がスタートしました。

社会インフラを支え、環境を守り続ける私たちの姿を、ナガイホールディングスイメージソング『Change the Future』にのせて展開しました。

社会インフラを支え、環境を守り続ける私たちの姿を、ナガイホールディングスイメージソング『Change the Future』にのせて展開しました。

2021

令和3年4月

ナガイHD

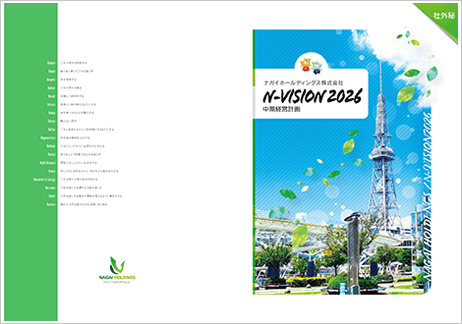

中長期計画「N-VISION2026」策定

2021

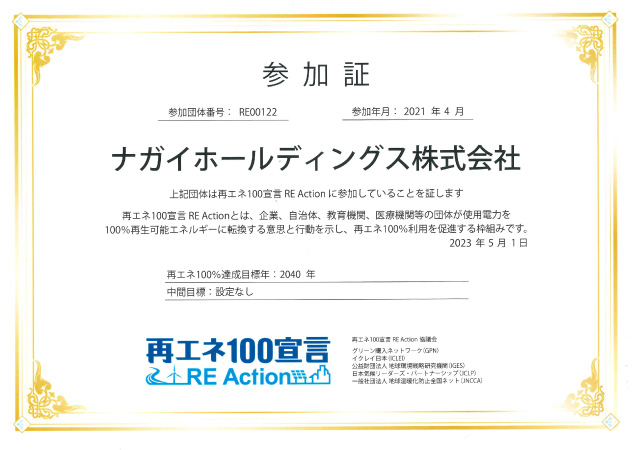

令和3年4月

ナガイHD

再エネ100宣言 RE Actionに参画

再エネ100宣言 RE Actionに参画しました。これに合わせリサイクルステーション全てにおいて再生可能エネルギー100%の調達を開始しました。今後も再エネ普及を促進、脱炭素環境経営を加速させていきます。

2021

令和3年9月

ナガイHD

ドライバー専門人材紹介サービス「エヌドライブエージェント」始動

新たにドライバー専門人材紹介サービス「エヌドライブエージェント」を始動しました。東海三県を中心にトラック運転手などの求人を取り扱い、ドライバー不足でお困りの企業様へドライバー人材を紹介してまいります。

2021

令和3年9月

リプロ

株式会社リプロをグループ会社化

廃食油を活用したバイオディーゼル発電事業を手掛ける株式会社リプロをグループ会社化したことで、新たなサービスの提供が可能となりました。

2021

令和3年9月

コスモス・エコ研究所

株式会社コスモス・エコ研究所をグループ会社化

東海三県で産業廃棄物収集運搬並びに処分業を手掛けるコスモス・エコ研究所をグループ会社化したことで、産業廃棄物処理事業の業務効率化とサービス向上が可能となりました。

2021

令和3年12月

ナガイHD

名古屋市「SDGsグリーンパートナーズ」認定エコ事業所に認定

名古屋市より『なごやSDGsグリーンパートナーズ』の認定エコ事業所として認定されました。従来のエコ事業所認定制度が改正され、新しく「なごやSDGsグリーンパートナーズ」となりました。今後とも、環境配慮を主体としたSDGs達成に向けた取組を推進してまいります。

2022

令和4年3月

ナガイHD

愛知県「あいち女性輝きカンパニー」認証

愛知県「あいち女性輝きカンパニー」に認証されました。今後も、性別や年齢に限定されないすべての従業員が活躍できる職場環境を整備するとともに、より良いサービスをお客様に提供することができるよう努め続けてまいります。

2022

令和4年5月

ナガイHD

名古屋市SGDsプラットフォーム会員に認定

名古屋市が運営する名古屋市SGDsプラットフォーム会員に認定されました。会員企業として産官学民でSDGsの推進力を生み出し、「世界に冠たるNAGOYA」の実現を目指してまいります。

2022

令和4年6月

永井産業

シンセイ

静岡県産業廃棄物収集運搬業許可取得

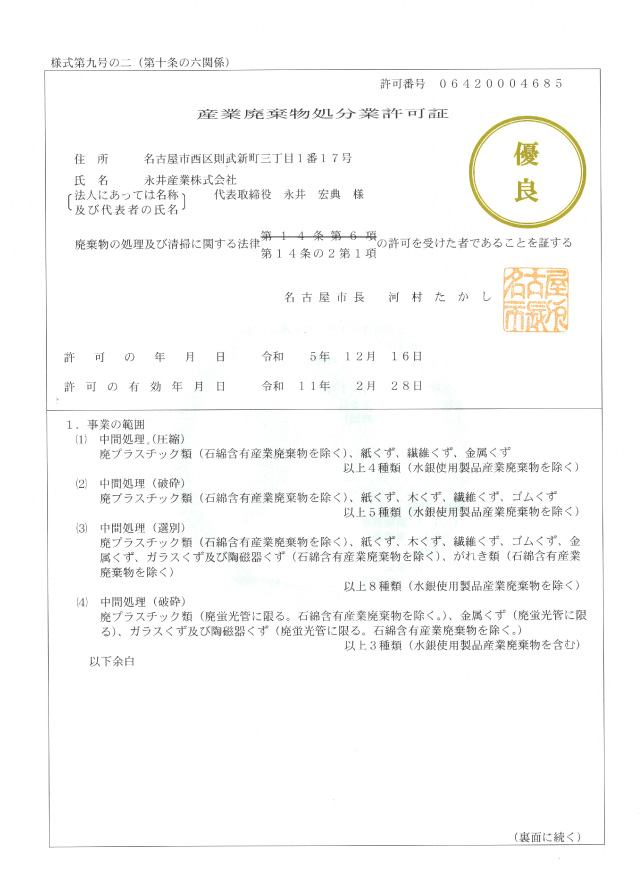

2022

令和4年6月

永井産業

優良産廃処理業者認定制度の認定

産業廃棄物処分業許可更新を行い、優良産廃処理業者認定制度の認定を受けました。許可基準よりも厳しい基準(優良基準)を全て満たし、認定を受けた処理業者については、通常5年間の許可の有効期間が7年間に延長されます。

2022

令和4年9月

永井産業

永井産業東郷リサイクルセンター開設

永井産業株式会社が株式会社コスモス・エコ研究所を吸収合併し、永井産業株式会社東郷リサイクルセンターを開設しました。

2022

令和4年11月

ナガイHD

ISO45001認定取得

労働安全衛生リスクに対して強い企業造りを目指すことを目的に、2022年11月24日付でISO45001認証取得いたしました。

2023

令和5年2月

ナガイHD

名古屋グランパスとのパートナー契約締結

株式会社名古屋グランパスエイト(代表取締役社長 小西工己)と「名古屋グランパスパートナー契約」を締結しました。

名古屋グランパスの目指すスポーツを通じた地域活性に共鳴し、共にこの地域の未来がより良いものとなっていくよう、弊社もチカラを合わせてまいります。

名古屋グランパスの目指すスポーツを通じた地域活性に共鳴し、共にこの地域の未来がより良いものとなっていくよう、弊社もチカラを合わせてまいります。

2023

令和5年3月

ナガイHD

ごみ調査サービス「タカノメ」導入

愛知県の産業廃棄物業者としては初めて「タカノメ」を導入いたしました。株式会社ピリカが開発・提供するごみ分布調査サービス「タカノメ」は、画像認識技術を活用し街中のごみの種類や数量を計測するシステムです。今後は名古屋市内でのごみ拾い活動など、タカノメのデータを活用した企画を始動します。

2023

令和5年3月

ナガイHD

健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)に認定

健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)に認定されました。本制度は、特に優良な健康経営を実践している企業を「見える化」する目的で経済産業省が創設した制度で、この認定に恥じぬよう引き続き従業員の健康に配慮した経営を行ってまいります。

2023

令和5年4月

ナガイHD

サステナブル情報メディア「ごみドットなごや」開設

事業系ごみの収集をWEB上で受付できる「名古屋事業系ごみ受付センター」をリプレイスし、サステナブル情報メディア「ごみドットなごや」としてリニューアルしました。持続可能な社会の実現に向け、ビジネスやSDGsへの取り組みに役立つサステナブルな情報を発信していきます。

2024

令和6年2月

アイエムジー

アイエムジー株式会社をグループ会社化

アイエムジー株式会社(名古屋市港区)と資本提携を行いグループ会社化しました。これにより、廃棄物処理事業に加え、解体工事や設備工事を行うことができるようになり、事業の幅を拡げることができるようになりました。

2024

令和6年3月

2024

令和6年3月

総合管理システム

総合管理システム株式会社をグループ会社化

総合管理システム株式会社と資本提携によりグループ会社化しました。これにより、主に家電量販店から排出される家電リサイクルを始めとした産業廃棄物の収集を手掛けるようになりました。

2024

令和6年8月

ナガイHD

ISO9001認定取得

顧客に提供する製品・サービスの品質を継続的に向上させていくことを目的に、2024年8月26日付でISO9001認証取得いたしました。

2024

令和6年11月

十九サービス

株式会社十九サービスをグループ会社化

株式会社十九サービスと資本提携を行いグループ会社化しました。この提携により、主に名古屋市内の事業系一般廃棄物が強化され、より効率的できめ細かいサービスを提供できるようになりました。

2025

令和7年1月

ナガイHD

労働者派遣事業の許可取得

新たに労働者派遣事業の許可を取得しました。人材紹介業に続き、新たに開始する人材派遣業を通じて、より一層のサービス充足を図ってまいります。

2025

令和7年1月

愛信ファシリティーズ

愛信ファシリティーズ株式会社をグループ会社化

株式会社愛信より分社化した愛信ファシリティーズと資本提携を行い、グループ会社化しました。新たに建物管理・メンテナンス事業を手掛けることで、建物の維持管理から排出される廃棄物の処理まで一貫したサービスを提供できるようになりました。

2025

令和7年3月

永井産業

十九サービス

中川事業所を開設

当グループ主力事業である名古屋市一般廃棄物で中川事業所を開設しました。

2025

令和7年4月

ナガイHD

Science Based Targets initiative (SBTi)認証

温室効果ガス削減目標がパリ協定に整合した科学的に根拠がある水準と認められ、Science Based Targets initiative (SBTi)の認証を取得しました。

2030年までにScope1及びScope2のGHG排出量を2023年を基準年として42%削減を目標に掲げており全社挙げて取り組んでまいります。

2030年までにScope1及びScope2のGHG排出量を2023年を基準年として42%削減を目標に掲げており全社挙げて取り組んでまいります。

2025

令和7年4月

ナガイHD

プロアイスホッケーチーム「名古屋オルクス」とのパートナー契約締結

名古屋オルクスとの連携を通じて、スポーツの力による地域社会の発展に貢献するとともに、持続可能な社会の創造に向けて共に歩んでまいります。